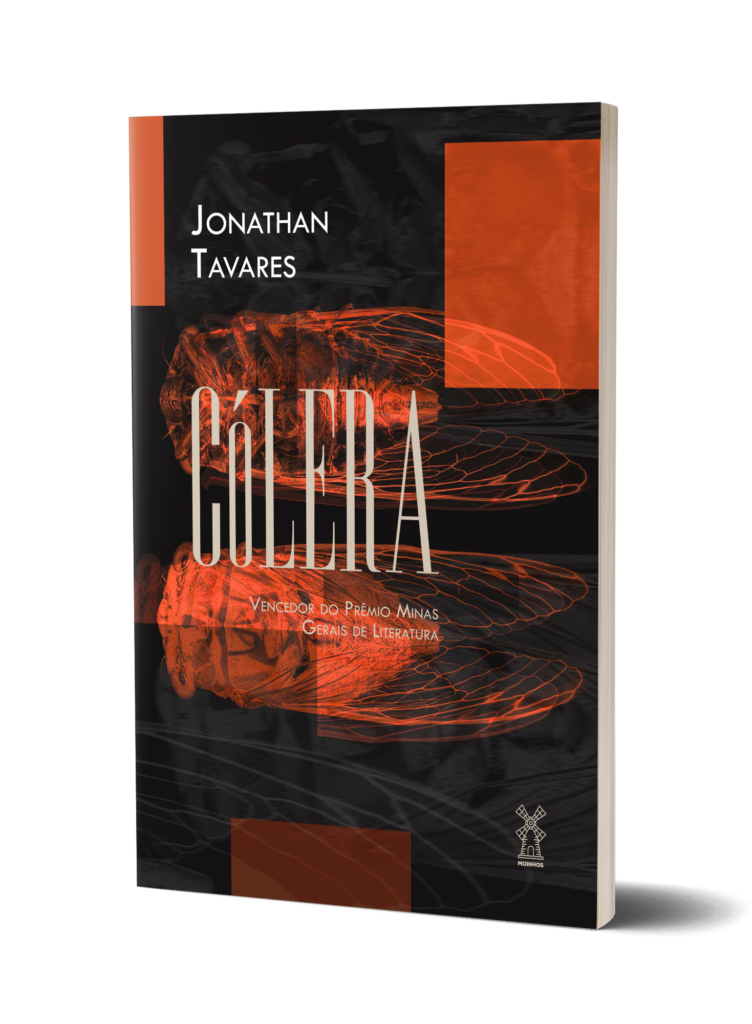

Cólera, de Jonathan Tavares

É rebento da capital mineira, nascido em 1996. Com Cólera, venceu o Prêmio Minas Gerais de Literatura em 2016. Foi vencedor da mesma premiação em 2018, com a ficção Antes de Vera. Trabalha em comunicação empresarial. Cólera é o seu primeiro livro publicado e sai pela editora mineira Moinhos.

1

Isto é o que lhe cabe saber de mim: não é por necessidade que eu uso estes óculos de pernas bambas na ponte do nariz. É por pura lógica — qualquer intelectual que preze pelo respeito de seus semelhantes deve ter uns graus de miopia. O problema visual é o estigma do bom artista, assim feito o casulo cinzento é o passado de qualquer borboleta.

Será que isso bastava? Seu questionário já havia me desraizado da língua respostas íntimas, e esperei que a sinceridade calasse o falastrão. Mas, pelo contrário, pareceu instigado a aperfeiçoar seus dotes para a entrevista e quis saber o que eu fazia para encher os bolsos. Respondi que me meto a escritor, como todo bom falso míope, mas que não me autorizo a grandes aspirações literárias. Por quê? Bem, porque se um dia os meus romances adentrassem as insípidas classes de literatura moderna, eu não pensaria duas vezes antes de engatilhar uma trinta e dois automática no céu da boca e (estalei, sarcástico, os lábios). Fora isso, sou ornamentador funerário, porque preciso comer. Não, não é como um maquiador de defuntos, detesto o termo. Agora, sim, agora isso é o que serve saber de mim. Pensei que poderia ficar em paz, ouvindo os tiques da tesoura fina que rasava, como um aeromodelo, em torno das minhas orelhas, mas o barbeiro perguntou quantos anos eu tinha. Sua inquisição me pôs pensativo por um momento. Respondi, conferindo o relógio de pulso por baixo da capa sintética que impedia os restolhos de cabelos de caírem no meu colo, que estávamos a vinte e dois dias de comemorar meu meio século e um ano de existência.

Quando anunciei em voz alta, o assombro da idade se fez real; o reflexo no espelho foi anuviado pela inutilidade das minhas lentes. Mas, mesmo depois de tirados os óculos, a cara duplicada no vidro permanecia turva. Esfreguei as pálpebras no dorso da mão e voltei a encarar o gêmeo, preso detrás do vidro; ainda confuso. Era como se meus olhos fossem objetivas conduzidas por um cinegrafista de pretensões suspeitas, filmando-me fora de foco por uma espécie de joguete artístico. O barbeiro atrás de mim, no entanto, continuava perfeitamente discernido enquanto podava minha juba branca. Seu longo nariz de ponta vermelha, que fungava incomodado por uma mosca luzidia, me lembrou uma raspadinha coberta de calda. Só o meu duplo na sua frente continuava intangível, como um espírito que é incapaz do reflexo.

O homem franzino, interrompendo o abre-e-fecha da tesoura depois de golpear um fio de cabelo especialmente resistente, perguntou se estava bom. Eu menti que estava tudo bem e que minha perturbação era só por conta de um resfriado que não tinha sido totalmente extirpado dos pulmões. Ao notar que o barbeiro se referia ao corte, e não ao meu estado de confusão, pedi que ele abaixasse mais uns dois dedos, deixando meus tufos bem juntos ao veludo róseo da cabeça.

Algumas mutucas, irmãs daquela que rangia em volta do rosto do barbeiro, voavam contra a única lâmpada do teto. Suas sombras dançavam nas dobras do meu pescoço. O sol amarelo salpicava o pote da espuma de barba, brilhando a haste plástica do pincel que descansava dentro da vasilha de ferro. Incapaz de aparar meus cabelos em silêncio, o homem passou a fazer comentários rememorativos sobre a sessão de comédia que ele tinha pegado por acaso no cinema e que, mesmo após uma semana, ainda o fazia rir. O que me divertia, no entanto, era a permanência de um pensamento obscuro, mas singular: se na cadeira da barbearia eu era o fantasma, fiquei pensando onde estaria meu corpo. Pelo canto do olho (evitei mexer a cabeça com medo de fazer a tesoura escapar), eu vi a rua cinza-escura ferver sob o resto de tarde que já se oprimia pela noite. Imaginei um segundo Bartolomeu caminhando distraído lá fora, calmo como quem boia. Um carro, cortando a avenida aos cento e vinte por hora, levando um rapaz imprudente cravado ao volante, não veria a forma porcina do velho se formando rapidamente sobre o para-brisas. Passaria por cima de mim, fatiando em meia dezena de pedaços.

Todo mundo na calçada ouviria o som dos meus ossos craquelando contra o capô. O fêmur rasgaria para além da carne flácida, provocando um jorro vermelho, como um hidrante de sangue. Um hidrante real acertado na confusão também faria o seu jorro, este de água, sobre os curiosos. Minhas escápulas atropeladas se torceriam dentro das axilas, e os braços estirados formariam uma angulação esquisita, de anjo gótico, sobre o asfalto sujo de gasolina e lubrificante. Minhas pupilas moribundas seriam tomadas pela bruma talhada e as imagens perderiam sua nitidez quando a brancura me fechasse toda a visão. O que sobraria como herança seria só meu par de óculos inúteis, tortos sobre o meio-fio.

Perdendo a continuidade desse pensamento, senti uma picada no canto da nuca. O barbeiro, provavelmente desastrado por causa das coisas que tagarelava, desgovernou a navalha e me feriu. O filete de ferrugem quente escorreu até os meus ombros e eu levantei de sobressalto, correndo até a pia de canto — o cabeleireiro me pedia perdão sob o seu nariz rosa. Abri a torneira esperando me lavar, mas só uma cascata ridiculamente fina gorgolejou do cano. As gotas se espatifaram, depressivas, na bacia do lavabo.

Um homem insólito passou pela porta da barbearia, tocando o sino que ficava pendurado no alto; fez um cumprimento, mas eu não respondi. Pus os óculos de míope nos olhos não-míopes e saí rosnando de ódio contra o barbeiro, anunciando o mesmo sino que o recém-chegado havia batido. Perturbado pelo cheiro de loção e talco que ainda me acompanhava e sentindo a dor da navalhada quase que na carótida, entrei no bar apertado do outro lado da rua. Estendendo os cotovelos sobre o balcão de pedra granito, desembolsei um maço de grana e pedi para a copeira um refrigerante de soda e uns chicletes. Ela me deu um punhado das guloseimas e a bebida morna. Recebi o troco na mão aberta, esbarrando de propósito no seio dela enquanto recolhia meu cobre.

Novamente na rua, a noite despencava do céu como bolas de estrume, batendo pastosa e fresca no passeio. Não houve nenhum acidente automotivo naquela tarde, senão aquele nas brenhas da minha criação. Depois de todo o calor, um chuvisco não custou para despenhar e, tentando fugir da chuva antes que engrossasse, um mendigo bateu no meu braço, derrubando a soda nas minhas calças. Fiz valer o lenço que andava no bolso. Apoiei na banca de madeira de um sebo para conseguir equilíbrio enquanto esfregava na flanela os sapatos melados; ia manchar o couro. Já injetado pela raiva, vi que um dos livros expostos na loja, custando muito mais do que valia sua capa vulgar — um casal, nudez em exposição, expressões de arrebatamento em seus rostos e um título igualmente estúpido —, carregava em letras garrafais a opinião de um crítico de sobrenome conhecido. E aqui mais uma coisa que cabe saber de mim: certa vez, eu fui lido por esse mesmo homem. E ele me deu uma, de cinco estrelas possíveis. Ao lado da única forma estrelada colorida de dourado, as outras quatro, vazias como poços de água desativados acima da coluna do jornal, pareciam fazer escárnio de mim.

Lancei com um tapa a lata de refrigerante, deixando que tombasse sobre um amontoado de sacos de lixo escorado na envergadura de um poste. Acontece que, no local de despejo, habitava um outro mendigo, que protestou quando recebeu a latada no meio da testa; ele me disse que não era caçamba. Dei palmadinhas sobre os meus óculos e aclarei algo sobre serem novos, que eu estava enxergando mal por conta disso, mas em silêncio gozei do engano.

Enquanto caminhava de volta para casa, a escuridão se intensificou e as lanternas urbanas foram acesas por mãozorras invisíveis, transformando a rua preta em um palanque cor de toranja. Na meia-luz, vi a poça de melaço começando a corroer meu sapato. Minha cabeça ardia a enxaqueca da semana inteira. Odiei um transviado que passou do meu lado, impossível de se dizer tanto homem quanto mulher. Odiei a chuva que caía sobre mim como caspas translúcidas. Quando chegasse em casa, procuraria consolo na terceira gaveta. Tive um momento de dúvida: codeína ou morfina?

Pisando no carpete de entrada do prédio, odiei o entusiasmo no olá do porteiro. Abri o apartamento, usando a chave mais gasta presa ao chaveiro de madeira, e vi lá dentro a fuça enxerida da minha ex-mulher — o diabo vinha cumprindo seu trabalho sem descanso. Abaixada, ela estalava os dedos para o cachorro. Definitivamente, seria morfina.

Úrsula, como uma mãe que espera acordada a filha adolescente chegar de uma falsa festa, repreendeu-me sem nem carecer do contato visual. Entretida com as lambidas viscosas do animal virado de patas para o alto, ela perguntou se eu tinha visto o doutor Chaves — é claro que ela já sabia que eu viria com uma negativa. Eu disse que a chuva havia me encontrado no meio do percurso e que por isso estava encharcado e não pude me consultar. Penetrando os meus olhos com os seus pontiagudos, ela sinalizou, em um simples adejar da cabeça, que os meus cabelos estavam cortados. Pus a mão na nuca, como se pudesse esconder o feito, e falei que tinha passado no barbeiro de costume para ficar apresentável, já que doutor Chaves era um homem de cacife. Dei as costas para ela e para o cachorro, mas senti seu julgamento de longe. Abrindo a janela emperrada da sala de estar com dois trancos, olhei a rua agitada embaixo, onde faróis de carros incineravam o asfalto e uma faixa estreita de grama bordeava o passeio. Uma nuvem, e era das grandes, circulava o meu edifício cor de fuligem como se o protegesse em seu algodão e eu atinei, em um instante de distração, que poderia tocá-la. Queria atender ao impulso e me entregar à sua maciez, deitar em seu abraço branco, chapado de comprimidos.

Estou falando com você, disse a minha ex-mulher de repente, com raiva, tirando a minha atenção da buzina persistente de um táxi. Ignorando sua repreensão, perguntei se gostaria de beber ou comer, mas ela se negou. Fui aprontar um sanduíche de patê.

A nuvem também era visível pela pequena abertura do vidro da cozinha; ficava me convidando a mergulhar de cabeça. Caso abrisse os braços para a insanidade por um segundo mísero e me lançasse de cabeça naquela fumaça... Sei que as nuvens não são fortes o bastante para dar conta do peso e sobrepeso de um homem, como nos fazem acreditar os desenhos animados e as histórias de ninar. Eu acabaria caindo na rua. O mesmo carro daquela tarde voltou a circular, veloz, na minha imaginação. Quem sabe ele me esmagaria depois que eu caísse, dirigindo para frente e depois de marcha a ré, não deixando resistir o menor dos meus ossos. No que você está pensando, perguntou a vigilante Úrsula ao aparecer no batente da porta. Dei um pulo alto. Olhei para o seu rosto, redondo e branco como um pão de queijo mal assado, e senti vontade de enxovalhar até sangrar.

Só me aliviei do estresse quando ela me disse que aquela era a última vez em que insistia comigo para qualquer coisa, e que por isso iria embora e não me ligaria mais. Fazendo carinhos no cachorro antes de pegar a bolsa sobre o sofá, ela quis sinalizar o quanto o cão era mais digno de cuidados do que o ex-marido. Após, saiu com um estrondo, em outra clara demonstração de infantilidade. A porta ficou tremendo no batente.

Deixado sozinho, os refletores da minha atenção jogaram sua luz acurada sobre aquele fato que crescia dentro de mim — eu tinha vinte e dois dias para morrer. Estava certo de que tudo deveria acontecer, limpa e organizadamente, antes dos meus cinquenta e um anos de idade. O suicídio era um embrião que eu gestava devagar; computava a data para o parto.

Fiquei pensativo por mais um tempo, espichando o olho para o jardim do prédio, sujo de folhas secas de violeteiras. A chuva vinha chegando às minhas bandas e o jardineiro se adiantava, jogando permanganato nas plantas antes de o céu se estabacar. Entediado da cena, fui para a frente da tevê. Apertei o botão vermelho do controle, liguei no noticiário das seis. Vi cenas de um engavetamento com mortos de sangue PAL-M e as imagens borradas de censura ainda revelavam, para o espectador atento, a realidade interior dos defuntos — vísceras, tripas. Quatro deles estavam desmantelados e distendidos, enquanto o repórter impassível explicava o acidente, sinalizando horários exatos e nomes de ruas entrecruzadas.

Entrecruzei meus olhos nos do meu reflexo. Encarando à esquerda o espelho de esquadros quebrados que enfeava a parede, finalmente entendi as minhas formas engorduradas no vidro. Voltei a me reconhecer, como um reencarnado que tem vislumbres momentâneos da vida anterior. Era um homem excêntrico, de fachada ruim e com olhos que pareciam uns guaranás abertos. O corte do cabelo não ficou bom, parecia mordido de traça.

Eu me sentia exausto. Fui perdendo lentamente a consciência dos nervos, despercebendo a existência. Sentia que eu era um artefato à mercê do meu próprio espírito. Inquieto, andava até o parapeito com pernas anestesiadas, passava ali alguns minutos de contemplação da avenida e depois voltava ao sofá. Os movimentos se repetiram até quando o sono me convidou para a cama. Coberto no edredão, ouvindo de longe o som do televisor que tinha esquecido ligado nas notícias, sentia minha cabeça como um albergue de fantasmas. Cada um vagava em seu isolamento, sussurrando coisas abafadas que me enlouqueciam. Queria morrer naquele dia. Dentro da minha lógica particular, a obrigação era tão sólida quanto um teorema. O suicídio não era só um sentimento corriqueiro nem era um clamor estulto por socorro; era algo de mais parecido com um músculo, com certeza o tecido mais firme que palpitava dentro do meu corpo mole. Essa fibra tremia dia e noite e eu tinha espasmos e cãibras terríveis. Talvez por ser tão exercitado pela morbidez dos meus desejos, o músculo suicida hipertrofiou e me saiu — macerou minhas margens e represas — e agora estava exposto, tamborilando como um coração de boi. Meu órgão batucava sem descanso. Querendo morrer naquele dia.

E não é que eu tivesse em minha posse uma lista de razões para a morte; simplesmente faziam falta as razões para viver.

***

O livro pode ser comprado direto no site da editora. É só cllicar AQUI: